「第9回全国シェアサイクル会議」に参加!

日曜担当のmkです。

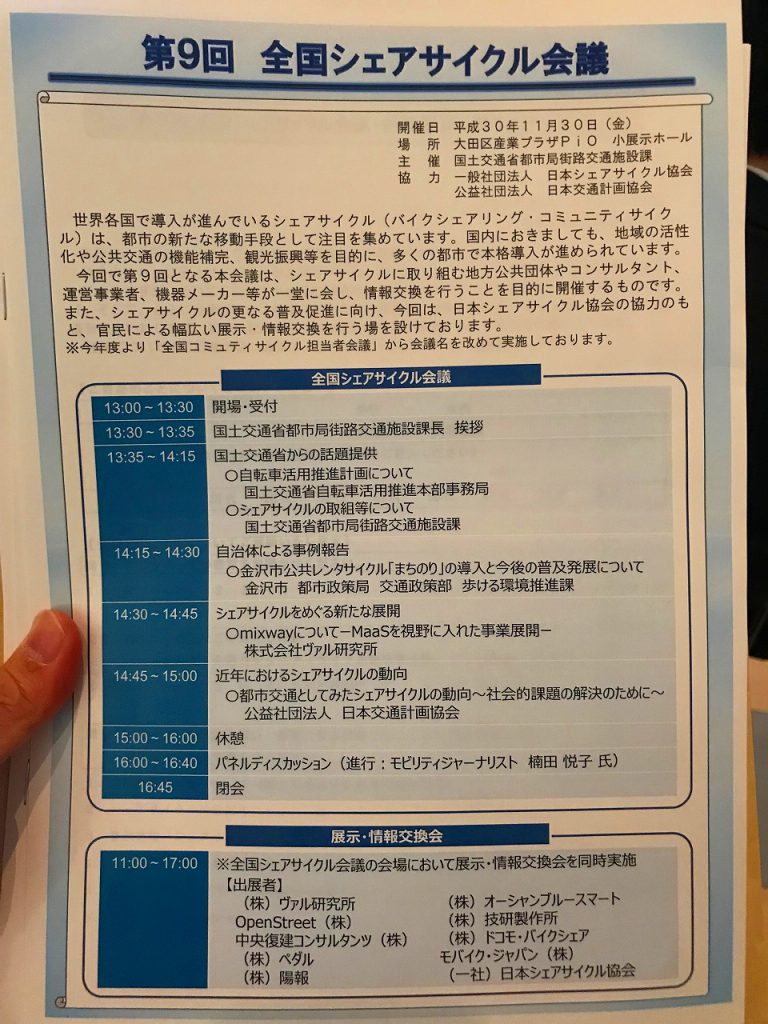

今回は、11/30午後に大田区産業プラザPiOで開催されました「第9回全国シェアサイクル会議」(主催:国土交通省都市局街路交通施設課)の様子をお届けします。

昨年度までは「全国コミュニティサイクル担当者会議」という名称で毎年開催されてきましたが、今年からタイトルが変わり、内容としても企業出展ブースが設けられるなど趣向を凝らしたものにアップデートされました。過去の資料はこちら。

▼プログラムはこちら。我らが「まちのり」についての発表もありました。詳細は後ほど。

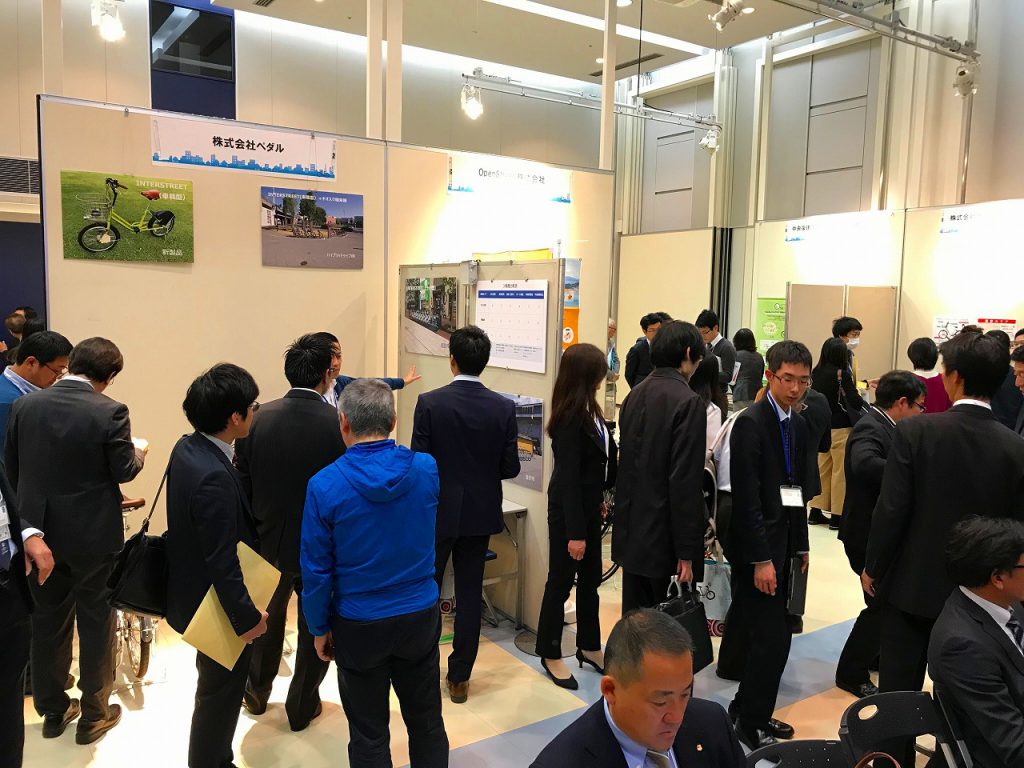

▼今回初の試みとなった企業展示ブース。計10社が出展。「まちのり」のシステムベンダーである株式会社ペダルもQRコードを用いた新システムを発表されていました。

▼いよいよ本会議スタート。国土交通省都市局街路交通施設課長よりご挨拶。全国各地から約220名が参加。シェアサイクルに対する関心もますます高まっています。

▼続いて、国土交通省自転車活用推進本部事務局より、自転車活用推進計画に関する話題提供。国の計画の中でもシェアサイクルの普及がしっかりと盛り込まれています。

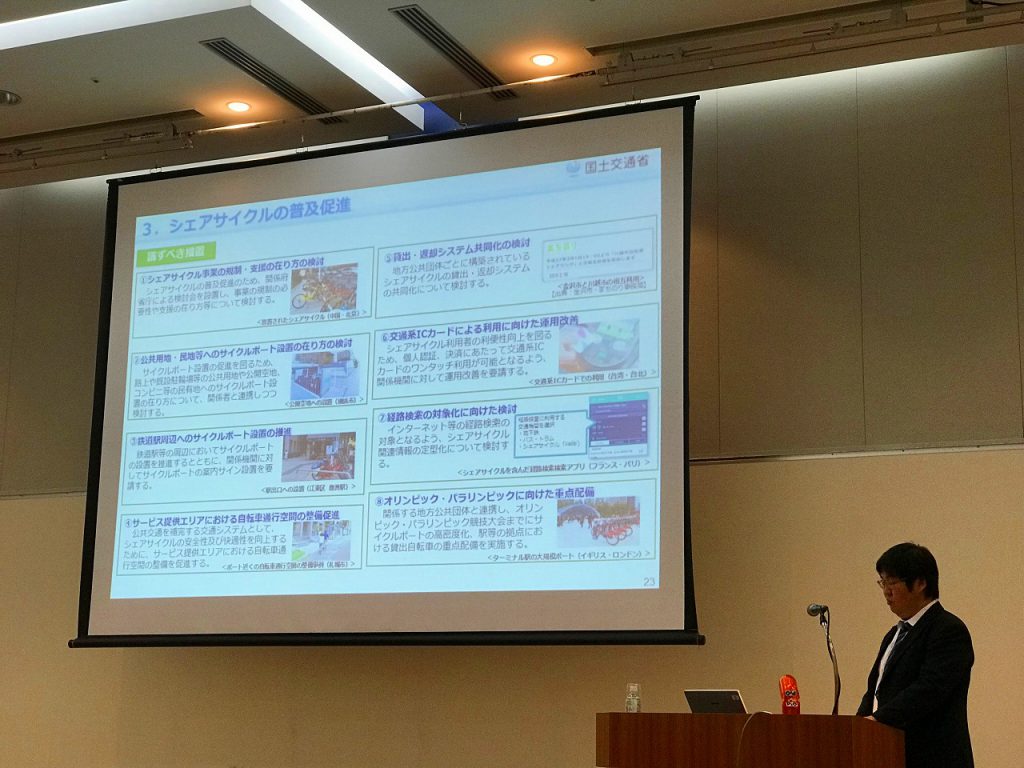

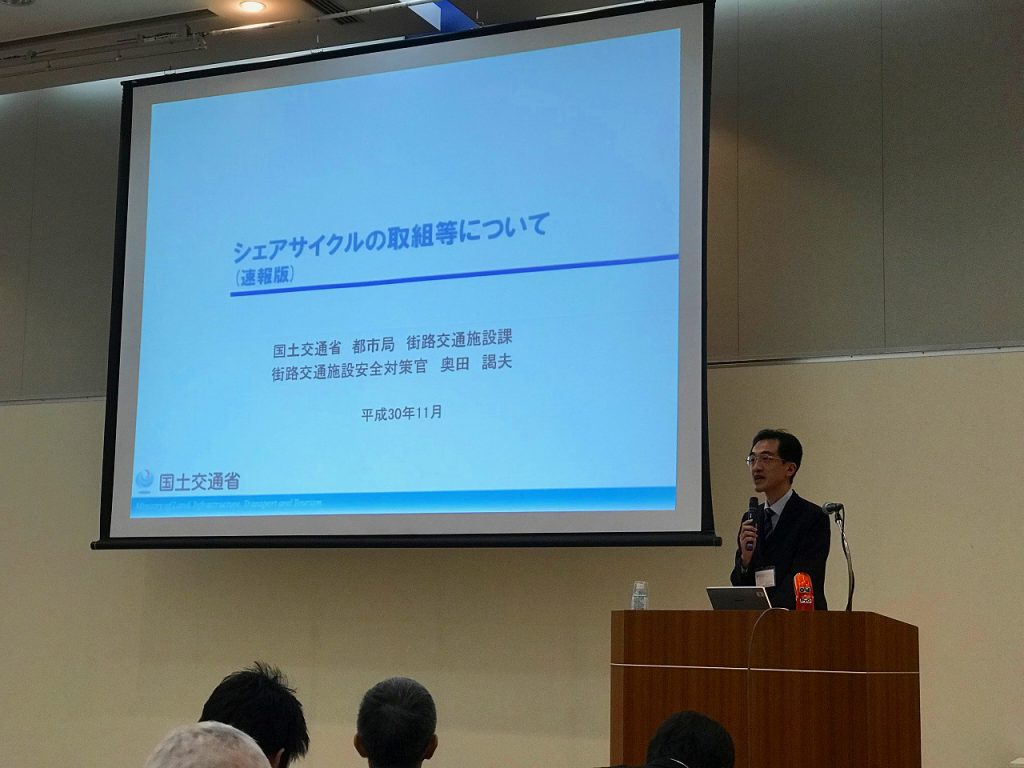

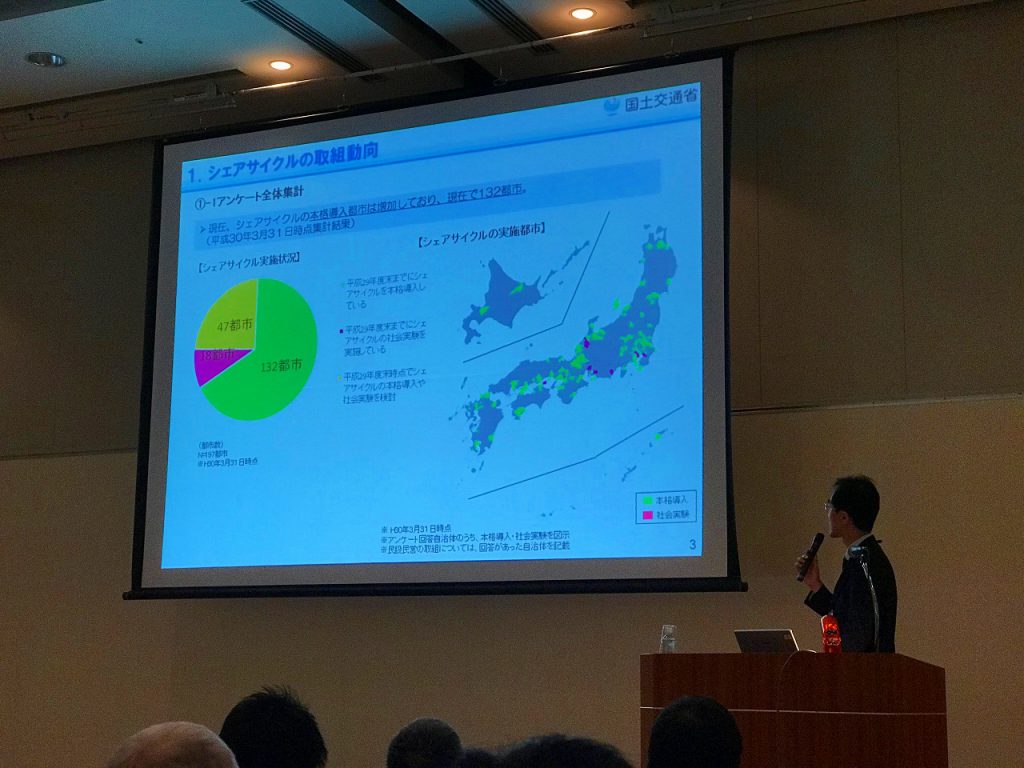

▼続いて、国土交通省都市局街路交通施設課より、シェアサイクルの取組に関する話題提供。全国のシェアサイクル導入自治体へのアンケート結果等をもとに、国内の最新動向をご紹介いただきました。平成30年3月末現在で全国132都市で導入されているとのこと。年々都市数が増加しています。

▼続いて、自治体による事例報告として、我らが「まちのり」の若きリーダー、金沢市歩ける環境推進課の今井主事が「金沢市公共レンタサイクルまちのりの導入と今度の普及発展について」と題して登壇・発表されました。

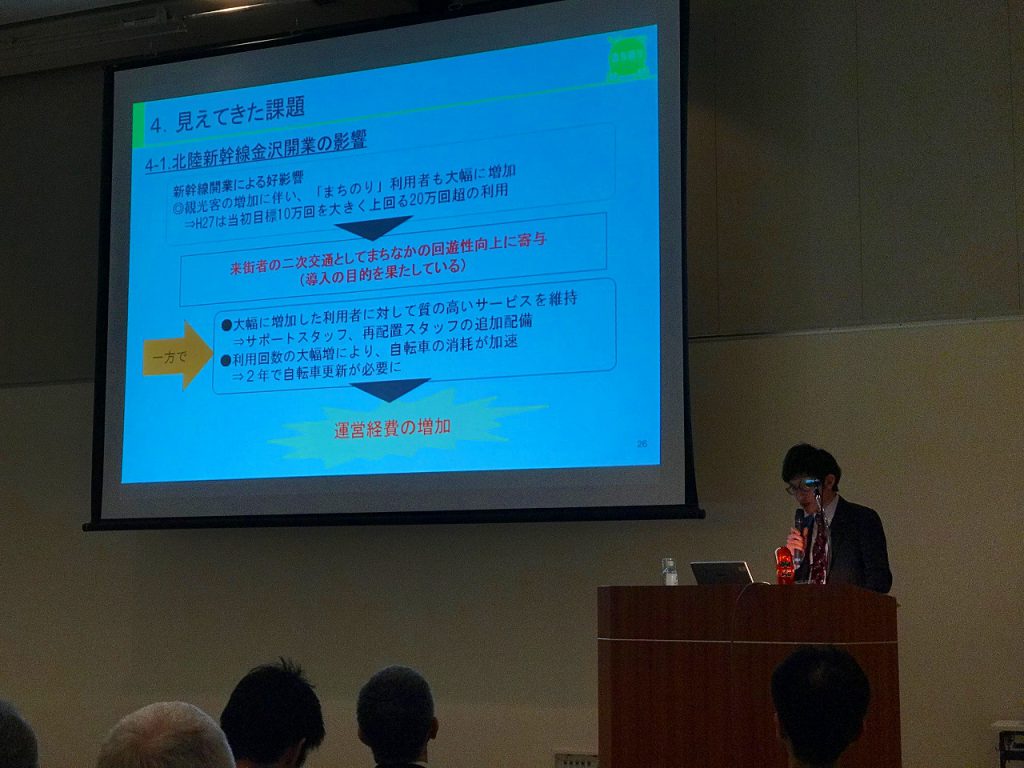

▼金沢での6年半にわたる運営実績をもとに、わが国のシェアサイクル導入・運営に関する課題を端的にわかりやすく提示されました。北陸新幹線開業に伴う利用増による運営経費の増大、端末機やラックなどの機器類の老朽化、収益性の低い料金体系、市民利用の伸び悩み、便益分析の難しさなど、全国各地の導入自治体にも共通する悩みが示されました。

▼続いて、株式会社ヴァル研究所の諸星さんより、シェアサイクルをめぐる新たな展開として「mixway-MaaSを視野に入れた事業展開-」に関する発表がありました。経路検索システム「駅すぱあと」を開発・運用する同社では、シェアサイクルを経路検索結果に盛り込んだシステム「mixway」を開発。札幌「ポロクル」や東京都心のシェアサイクルと連携してすでに試験運用されています。詳細はこちら。多様な交通手段を統合的に情報提供しシームレスに利用できるようにするMaaS(Mobirity as a Service)。今後、「まちのり」をはじめ市内公共交通との連携でもぜひトライしたいと思います。

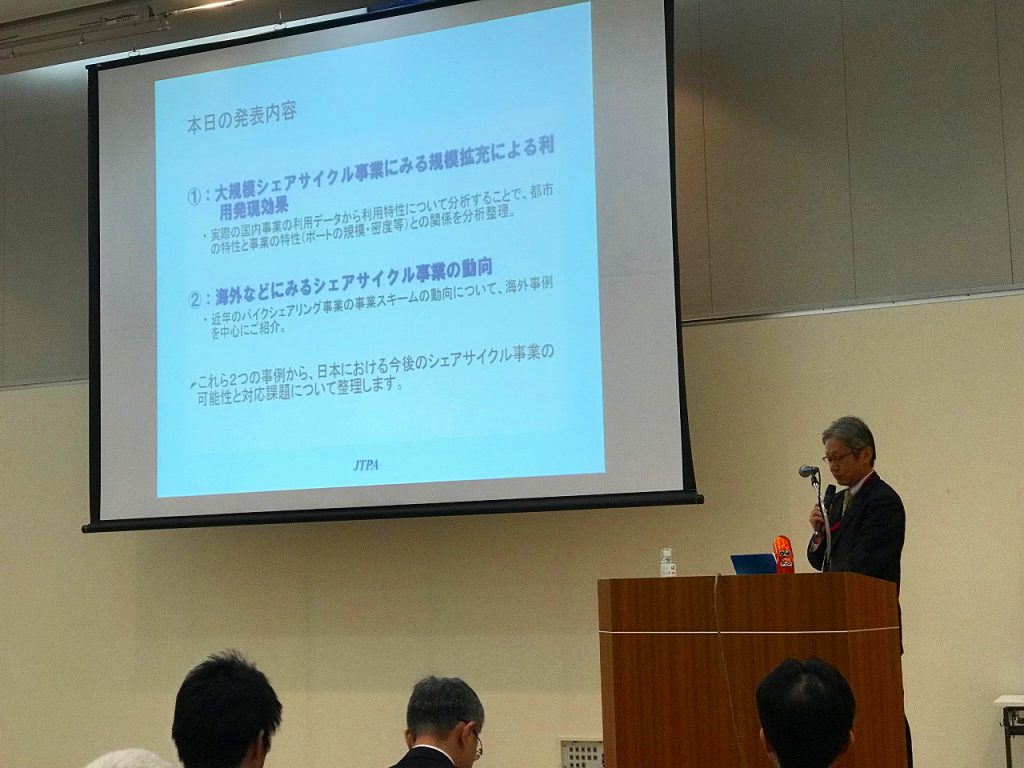

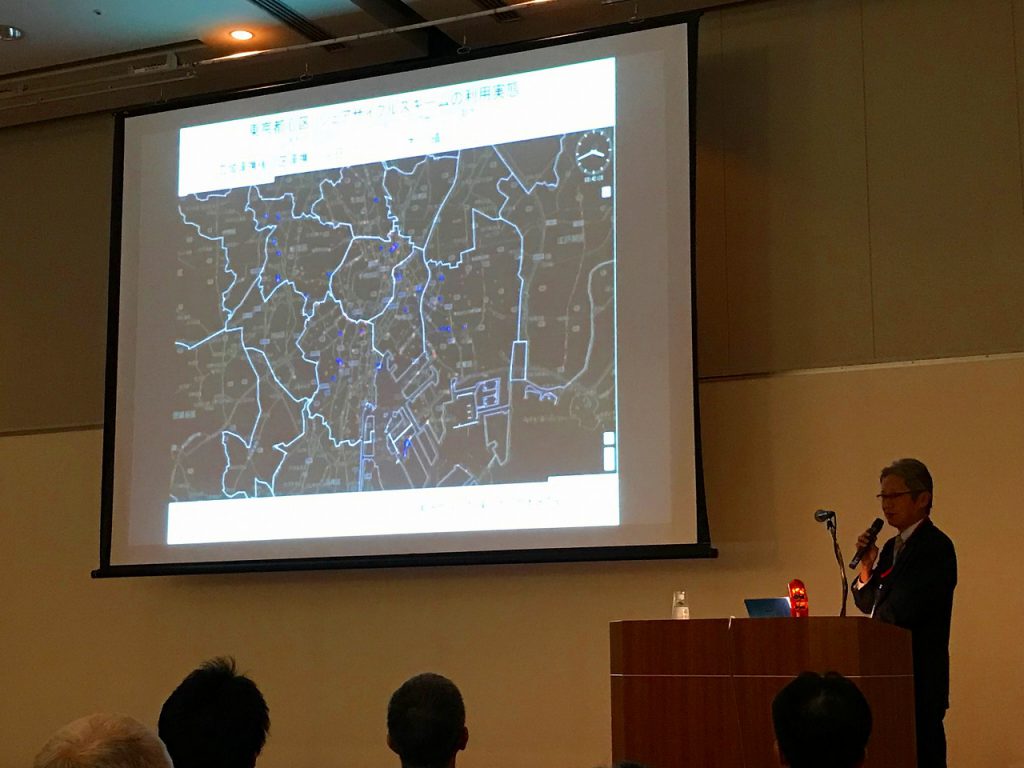

▼続いて、公益社団法人日本交通計画協会の三浦さんより、近年におけるシェアサイクルの動向として、「都市交通としてみたシェアサイクルの動向」に関する発表がありました。東京都心での9区広域サービスの利用状況をビジュアル化した映像をご紹介いただき、560箇所5700台規模となった今、面的な交通需要をカバーする公共交通システムとして機能していることが示されました。また、海外事例を通して、持続的な事業スキームのポイント等をご紹介いただきました。

▼最後に行われたパネルディスカッションでは、モビリティジャーナリストの楠田悦子さんのコーディネートのもと、交通モードの一つとしてのシェアサイクルの課題や今後の展望に関する意見交換が行われました。MaaS(Mobility as a Service)のように様々な交通手段を統合的に提供していく考え方が普及しつつある中、シェアサイクルはまさに発展途上であることを再認識することができました。

今回、9回目の開催となった本会議。

初回に参加したときには、まだ「まちのり」も社会実験段階であり、国内ではほとんど導入実績が無い状況でした。

手探りでスタートした「まちのり」も7年目を迎えており、その間の技術革新や国内外におけるシェアサイクルの普及は目覚ましいものがあります。

しかし、「無くても大丈夫だけどあったほうが便利」という範囲をカバーするシェアサイクル(パーソナルモビリティ)について、誰がどのように導入・管理・運営していくべきかという根本的な問題の解決には至っていないのが現状。

過去のブログでも取り上げたバルセロナでは、駐車場収入等をシェアサイクル等のモビリティ向上に還元するスキームが確立されており、「移動=人々の幸せ」を共通理念とした事業が展開されています。

この共通理念があるからこそ、本会議で諸星さんからご紹介のあった「MaaS」と呼ばれる統合型モビリティサービスが具現化できるのだと感じます。

技術やシステムは十分なレベルに達しているけど、そもそもの交通手段としての位置づけやそのスキームにはまだまだ課題が残されているシェアサイクル。

まちの魅力を高めるヒューマンスケールのモビリティとしてどのように地位を確立していくべきか。またその効果をいかにわかりやすく提示していくべきか。我々もシェアサイクルの管理・運営を担う事業者として、引き続き模索していきたいと思います。

ではまた。