素晴らしき!金沢自転車ネットワーク協議会

皆様こんにちは!日曜担当のm.kです。

今回は「金沢自転車ネットワーク協議会」について。

(上の青文字をクリックすると協議会HPへジャンプします♪)

先週日曜にお届けした「自転車利用環境向上会議 in 静岡」2日目からの続編的な内容となりますが、去る2月8日水曜日に「第15回金沢自転車ネットワーク協議会」が開催されました。

その内容がとても素晴らしいものでしたので、本ブログでご紹介し、他都市の皆様の参考になればと思います。

▼当日は、国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所の会議室にて開催。

▼国・石川県・金沢市・石川県警・各所轄警察署の方々が一堂に会してスタート。今回はマスコミの方々も多く、テレビカメラが2台も!注目度の高さがうかがえますね。

▼冒頭、高山純一会長(金沢大学教授)のご挨拶。この協議会は平成22年度に設立され、今年度で6年目を迎えており、全国の模範となってきていることや、今回の議題などについてお話いただきました。

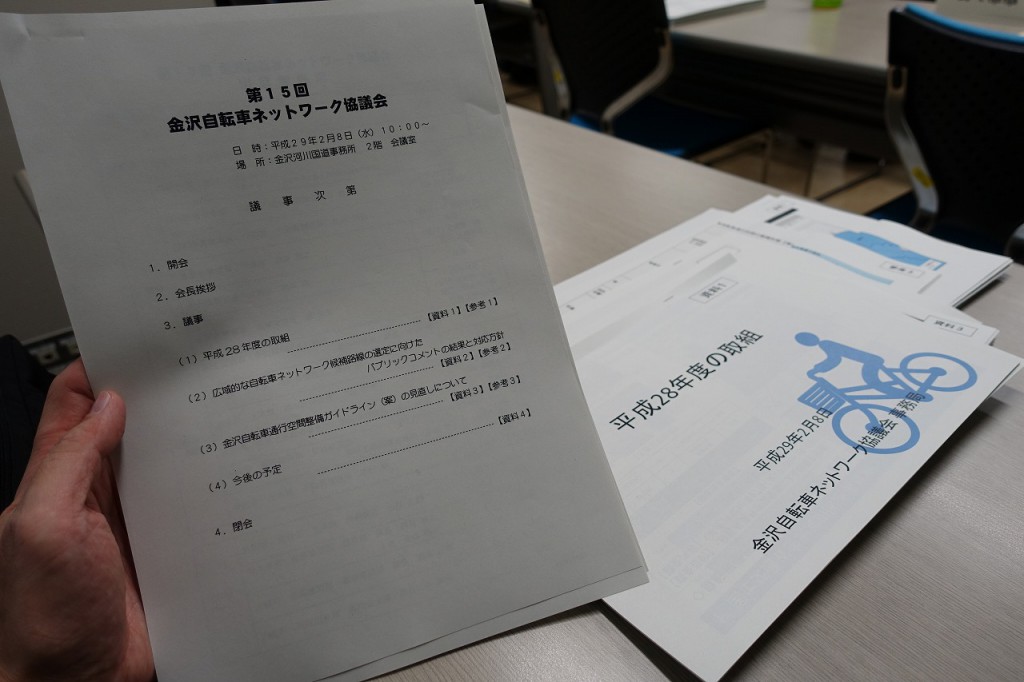

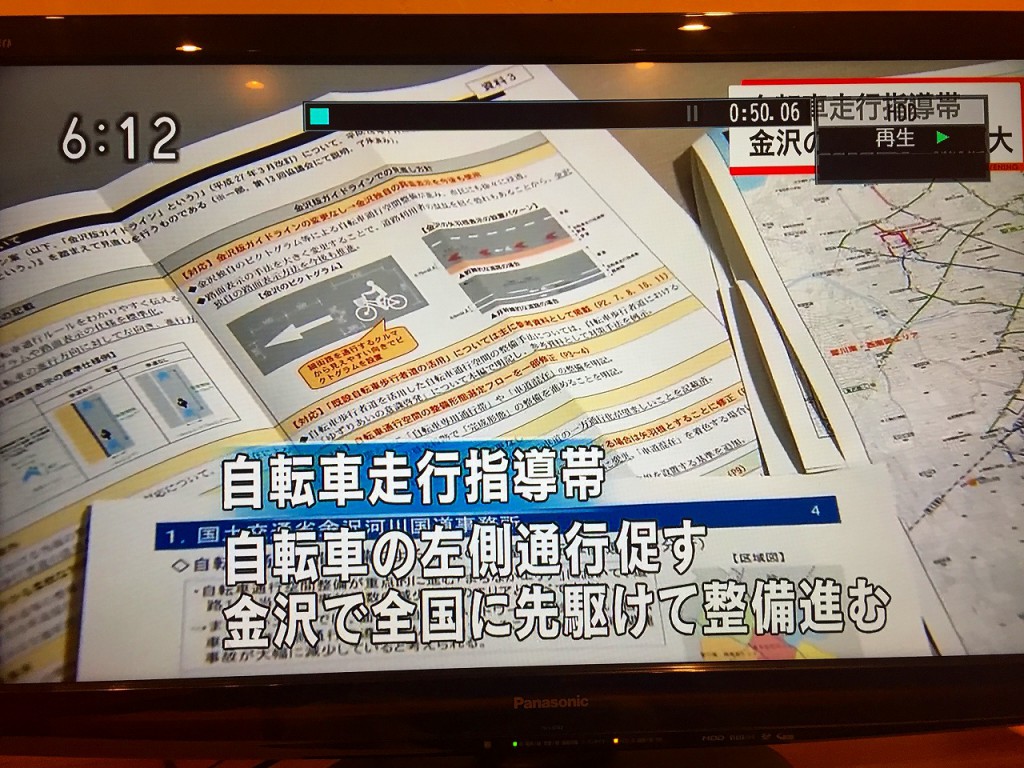

▼今回の資料。道路管理者・交通管理者が実施してきた今年度の取り組みの共有のほか、全国に先駆けてつくってきた自転車通行空間整備ガイドラインの見直しや、自転車ネットワーク候補路線の選定など盛りだくさん。本ブログでは、今年度の取り組みの部分にフォーカスして以下にレポートします。

▼司会進行は、事務局を牽引する金沢河川国道事務所調査第二課の餘久保課長と堀口専門官。まずは国の取り組みとして、市内中心部の自転車通行空間整備区間におけるフォローアップ調査や自転車関連事故調査の分析結果が示されました。自転車走行指導帯の整備やそれを活かした教育・指導の充実により、金沢市内の自転車関連事故はここ10年間で55%減少。特にネットワーク整備が進む中心部の事故減少割合が高く、年代別では中高生や高齢者といったヘビーユーザーの事故減少が確認されました。これは非常に興味深い結果です。

▼次に、静岡でも登壇された島田係長より、JR西金沢駅付近の県道倉部金沢線におけるフォローアップ調査の結果が発表されました。自転車走行指導帯により、ルール順守率は従前2割→従後5~6割に向上。アンケート結果からも「通行しやすくなった」、「安全になった」との評価が7~8割を占めました。限られた道路空間をシェアする意識が広まりつつあるようです。

▼先日、NHK全国放送でデビューした金沢市歩ける環境推進課の松村さんからは、今年度整備予定の3路線についてご紹介いただきました。「金沢市まちなか自転車利用環境向上計画」の策定から6年。毎年着実に自転車通行空間が整備されています。まさに継続は力なり!

▼金沢中警察署の遠藤交通官からは、自転車利用者にアクションカメラを設置して、走行実態を画像診断する取り組みが紹介されました。市内で自転車を利用する高校生の悲惨な死亡事故を受け、何とか防止できないかという思いから始められた取り組み。一般市民の利用実態から、やはり自転車の通行ルールは十分理解されていないことが読み取れました。協議会としても、まだまだやるべきことが残されています。

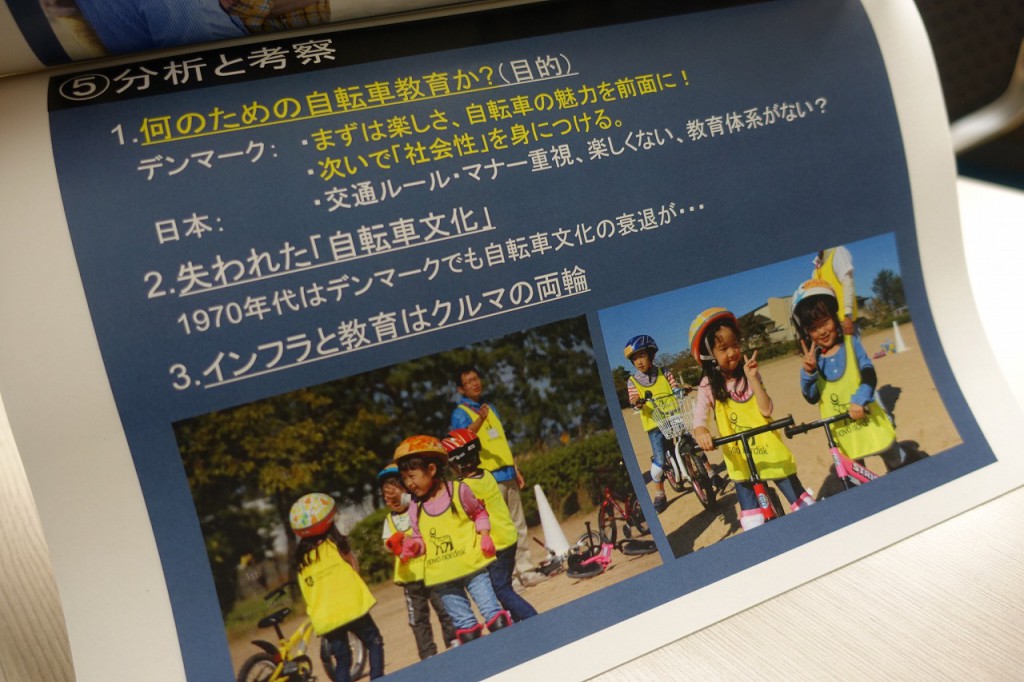

▼三国千秋先生(北陸大学名誉教授)からは、①デンマーク式自転車教室、②金沢サイクリングツアーin直江谷、③自転車利用環境向上会議in静岡の3点についてご報告がありました。三国先生のご指導のもと、これらすべての取り組みにご一緒させていただき、本ブログでも取り上げてまいりました。ぜひ過去のブログもご覧ください。

<過去のブログたち>

▼そして「自転車利用環境向上会議in静岡」でご登壇されたメンバーの皆さんから感想も。まずはこの協議会を牽引してくださっている国土交通省金沢河川国道事務所調査第二課の餘久保課長。

▼続いて、石川県県央土木総合事務所維持管理課の島田係長。

▼そして、金沢市歩ける環境推進課の多田課長。国・県・市のキーマンより素晴らしいコメントの数々。こうやって道路管理者や交通管理者の皆さんがざっくばらんに意見交換できるのも、この協議会で培ってきた信頼関係の賜物ではないでしょうか。

平成28年度の取り組みについてはここまで。この後、パブリックコメントを実施した「広域的な自転車ネットワーク候補路線(案)」や、全国に先駆けて策定した「金沢自転車通行空間整備ガイドライン」の改定について審議が進められました。この件についてはまた後ほど。

▼議事終了後、オブザーバーとして参加されている近隣市町(白山市、津幡町、内灘町)の皆さんからも一言。これまでは金沢市域を対象として協議・連携を進めてきていますが、今後は近隣市町の皆さんとともに自転車施策・都市交通施策を前進させていければ良いですね♪

▼10年前の全国初の自転車走行指導帯整備から今や全国の自転車施策の牽引者・実践者となられた地球の友・金沢の三国成子さんからも熱いコメント。「金沢から始まったこの協議会や自転車利用環境向上会議を通じて、全国的に道路管理者・交通管理者のレベルや関係性が向上してきているように感じる。高齢者や障がいをもつ人などの区別なく、人中心の道路交通環境整備を関係者が連携して実現していくことが大切であり、自転車はその一つのツールにすぎない。」まさにおっしゃる通りであり、まだまだやるべきことは山積みだなと感じます。

▼最後に、金沢市道路管理課の木村課長からは、市内小学校の通学路交通安全プログラムの概要についてご説明いただき、小学生だけでなく中高生や大学生など自転車を利用する機会の多い生徒・学生に向けた指導を充実させることや、学校周辺の交通安全対策を関係者が連携して実現していくことの重要性が指摘されました。

以上、約1時間40分の「第15回金沢自転車ネットワーク協議会」は、真剣な議論の中にも笑顔の花が咲く素晴らしい会合となりました。「非常に和やかな雰囲気で中身の濃い議論ができ、終わるのが名残惜しいところですが、今年度の協議会はこれで終了とさせて頂きます。引き続きよろしくお願い致します。ありがとうございました。」餘久保課長の締めのご挨拶に、この協議会の素晴らしさが滲み出ているように感じます。

高い志を持つ道路管理者や交通管理者の皆さん、そして、一貫したポリシーのもと長年にわたって自転車施策を見守ってくださっている高山先生、三国先生、三国成子さん。この方々と共に金沢の自転車施策・都市交通施策に関わっていることを誇りに、今後ますます頑張っていきたいと感じた素敵な時間でした。関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

▼協議会終了後、NHKのインタビューを受ける高山先生。金沢市では、高山先生のご指導のもと、TDM(交通需要マネジメント)の施策について国・県・市がおよそ30年以上にわたって連携・実践してきており、そのベースがあるからこそ今の協議会もうまくいっているように感じます。

▼餘久保課長、堀口専門官もメディア対応に大忙し。

▼その日の夕方のNHKニュースで放映されました!

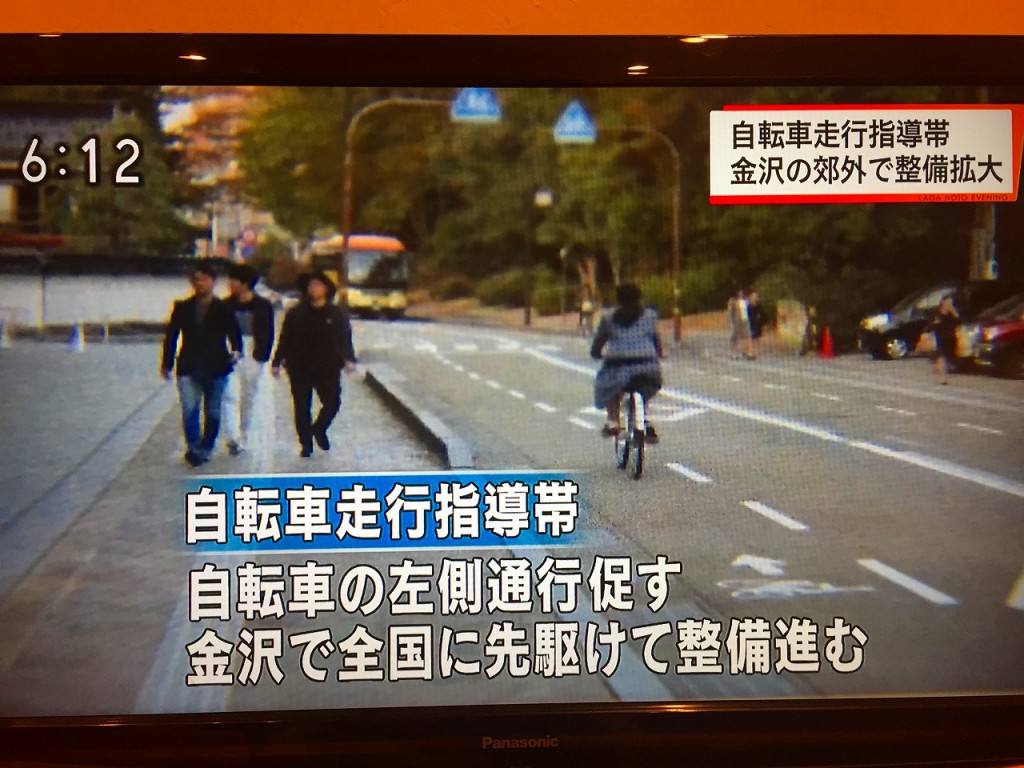

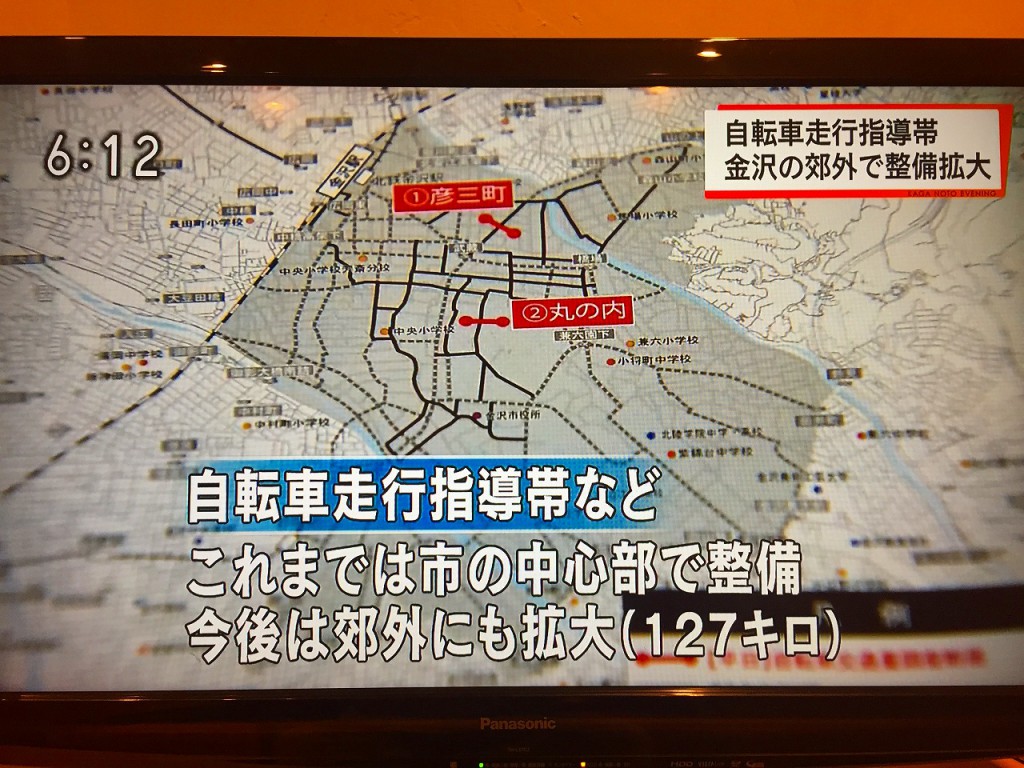

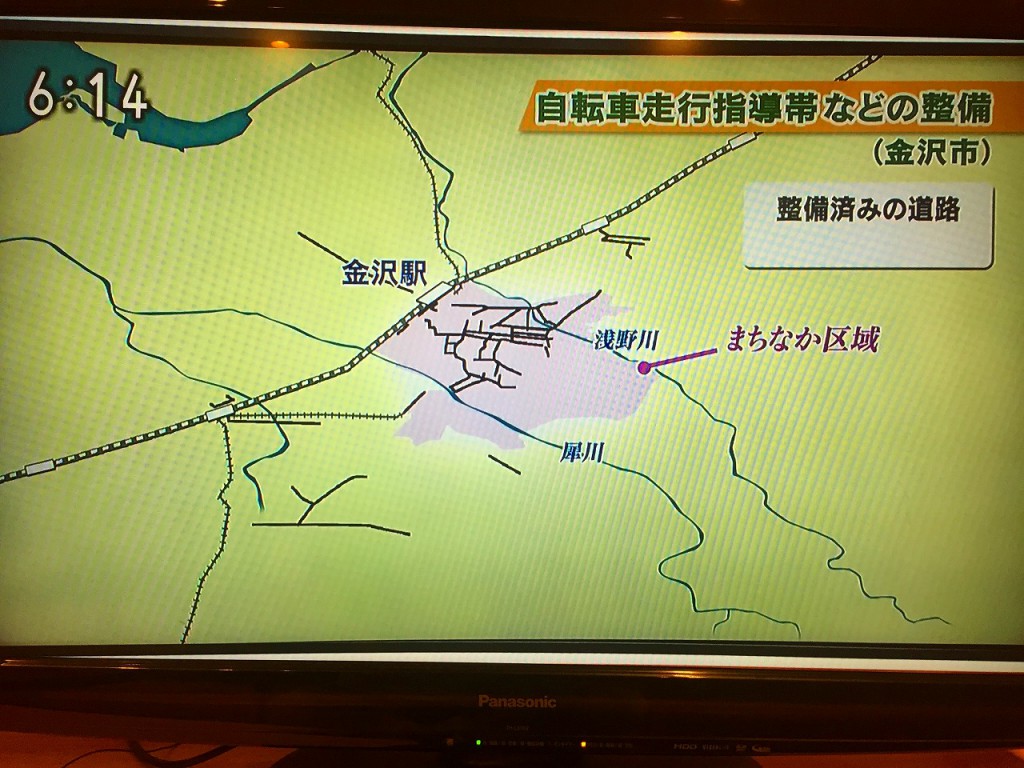

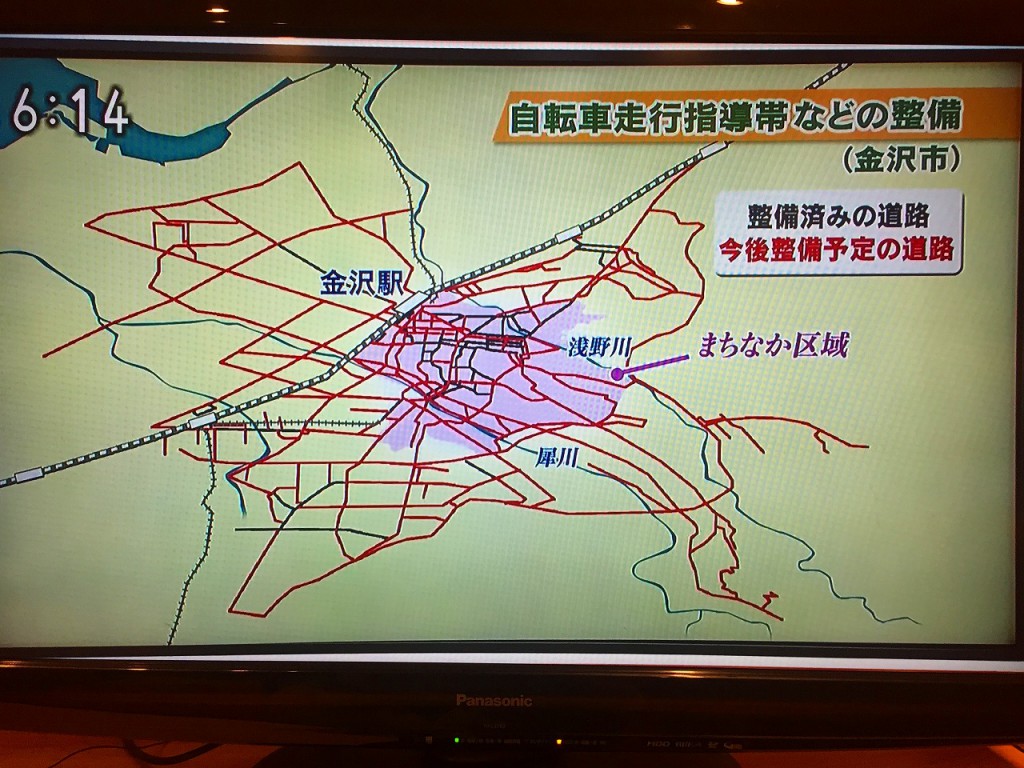

▼「自転車走行指導帯」にフォーカス。協議会で審議された広域的な自転車ネットワーク候補路線は市域全体で約127km。市中心部から郊外部へ広げていくことがクローズアップされました。

▼こちらがその自転車ネットワーク候補路線。これまでは市中心部の整備が進められてきましたが、その効果が事故減少や車の速度低減などの形で明らかとなり、郊外部への拡大が検討されています。

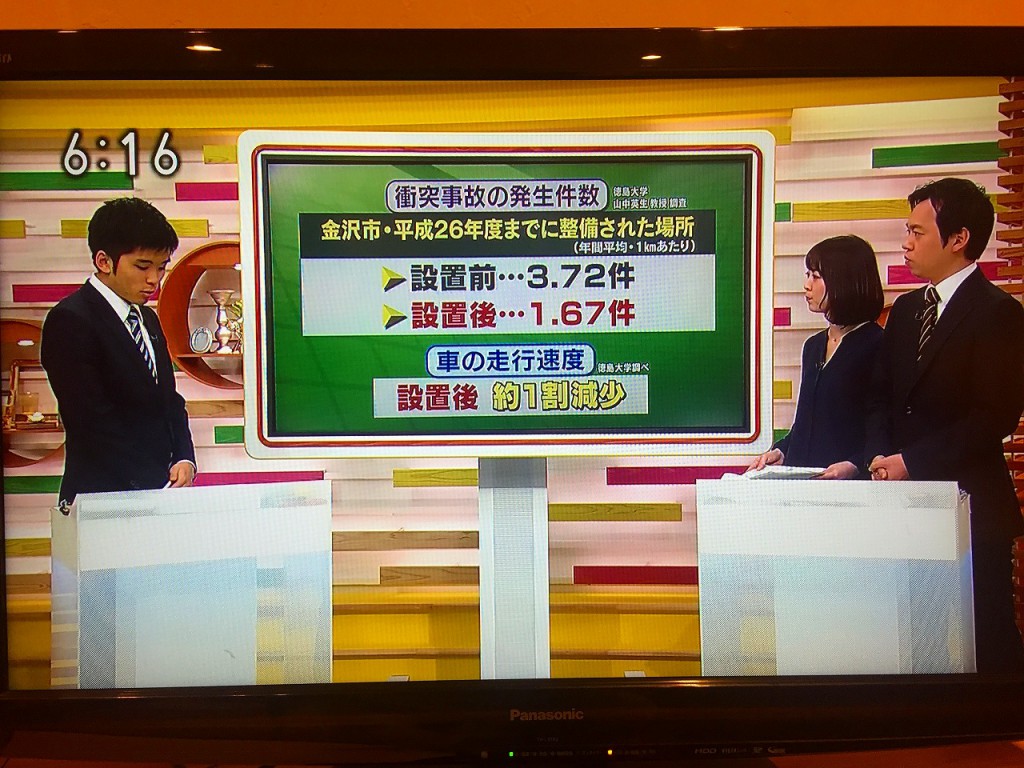

▼こちらが徳島大学(山中英生教授)の調査による自転車走行指導帯の整備効果。整備により、キロあたりの自転車関連事故は半数以下に減少、車の速度は約1割減少。現場でも、大きな効果が出てきているように感じます。

▼協議会長の高山純一 先生のインタビュー。交通安全はもちろん、自転車を楽しく学び、利用できる環境づくりが大切とのコメントをいただきました。

以上、第15回金沢自転車ネットワーク協議会の様子をお届けしました。このようなプラットフォームが全国各地に広まっていくことを心から願います。ではまた。