さかいコミュニティサイクル体験記♪

日曜担当のm.kです。

今回は、大阪府堺市の「さかいコミュニティサイクル」についてご紹介します。

堺市は、世界的な自転車部品メーカーの「シマノ」本社があり、堺市役所の中には「自転車まちづくり部」が設置され、「自転車利用環境計画」の策定や「自転車のまちづくり推進条例」の制定など、全国的にみても自転車施策に注力している都市です。

そんな堺市でも、早くからコミュニティサイクルが導入されており、多くの市民や来街者に利用されています。

今回、はじめて利用した「さかいコミュニティサイクル」について、使い方や特徴を写真で紹介していきますね。

▼南海高野線「堺東駅」から徒歩すぐの堺市役所前にある「堺東駅南口サイクルポート」。早くも第一利用者発見。かなりよく利用されているようです。「さかいコミュニティサイクル」は、既存の有人管理の駐輪場を活用した「駅前サイクルポート」5か所と、写真のような無人の「まちなかサイクルポート」3カ所の計8か所で運営しており、駅前ポートは「ゲート式」で多くの自転車を一括管理、まちなかポートは「ラック式」(個別ロック方式)となっています。

▼堺東駅南口ポートでは、自転車の出入りが激しく不足することも多いため、すぐ横にストックヤードが確保されています。これは台湾の台北や高雄と同じ方法です。

▼来街者は、上記の無人の「まちなかポート」では登録・利用できません。まずは有人管理のポートで利用者登録をする必要があります。ということで、堺東駅から徒歩10分ほどの「堺東駅前サイクルポート」にやってきました。阪神高速の高架下にあります。

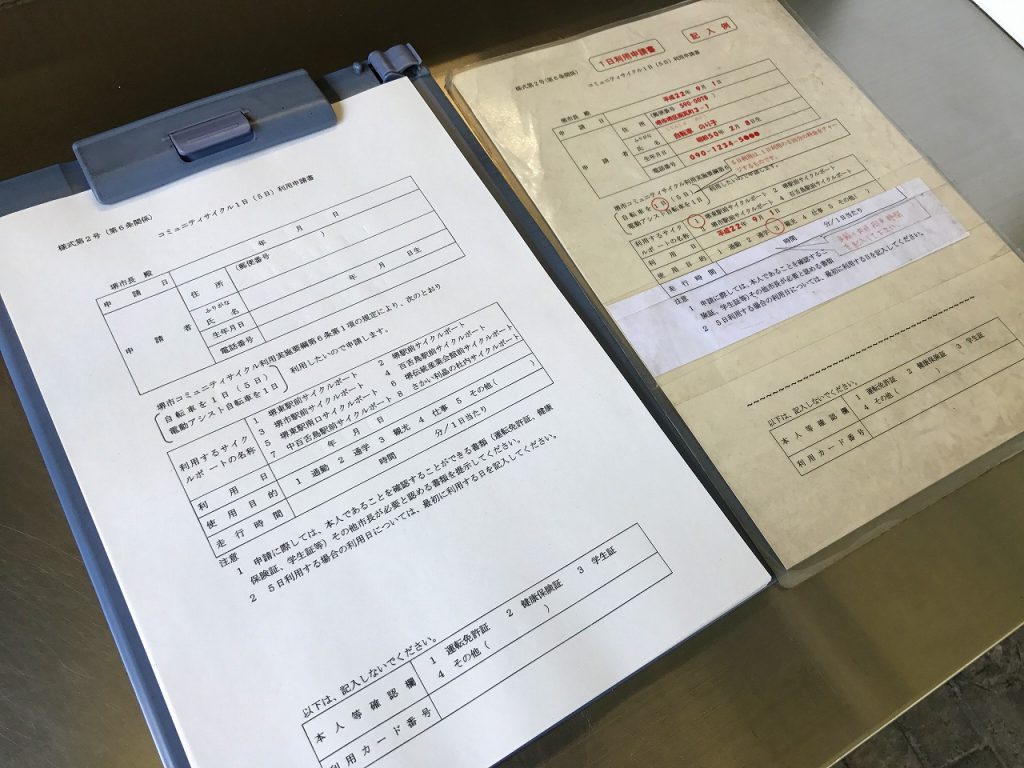

▼コミュニティサイクルの窓口にて、申込用紙に必要事項を記入し、免許証を提示します。

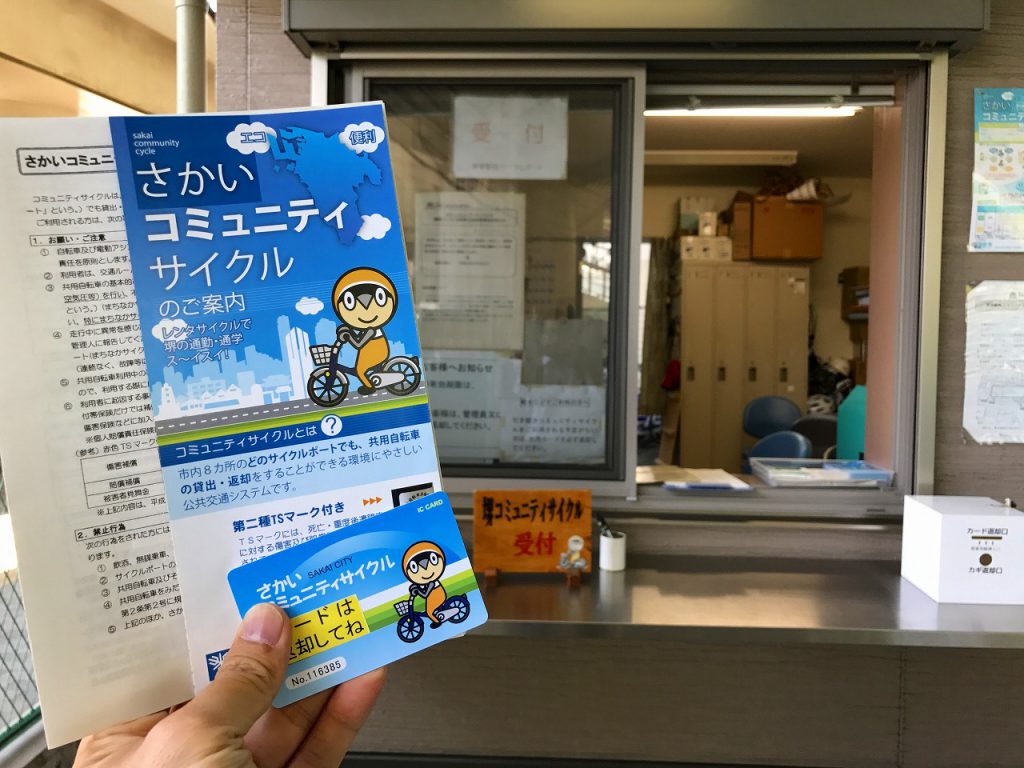

▼すると、このようなパンフレットと「ICカード」が手渡されます。この時点では、まだ手続きは完了していません。

▼こちらの端末機で、ICカードを有効化します。その際、1日利用では300円が必要となります。この作業を終えると、晴れてICカードが使えるようになります。

▼自転車は、内装三段変速の26インチ。

▼「堺」の文字が渋いですね!

▼ゲート式の有人ポートを出るときには、この部分に前輪を当ててICカードを端末機にかざします。

▼なぜ前輪をあてるのかというと、こちらのフロントフォークに設置された黒い物体がICタグとなっており、これで自転車の入出庫の情報を管理しているのです。情報通信システム会社である「IHIエスキューブ」が開発した非常にコンパクトなICタグであり、どんな自転車にも使用できます。

▼いざ出発!さすがは自転車先進都市の堺市。まちなかの自転車通行空間整備も着々と進んでいるようです。

▼矢羽根の真ん中をくり抜く独自の路面表示。着色面を小さくしてコストを抑える工夫でしょうか。

▼路面表示を設置しなおした跡。道路空間を再配分して自転車の空間を生み出す作業は、簡単なようで結構苦労が多いのです。この区間では、両サイドに自転車レーン、真ん中にゼブラ帯を入れて道路の使い方を変えています。

▼こちらは、サイクル&ライド用の路上駐輪施設。路面電車の「阪堺電車」に乗り継ぐ自転車利用者は無料で駐輪できます。自転車と公共交通の連携もしっかりと行われていますね。

▼こちらは「さかい利晶の杜」。堺市にゆかりのある千利休と与謝野晶子の二人の偉人について学べる施設です。今回は時間の都合で入れませんでしたが。。。足元にコミュニティサイクルのポートが配備されています。

▼こちらが利晶の杜のサイクルポート。

▼この施設のすぐ横に、千利休屋敷跡があります。屋敷らしき建物はないのですが、このあたりで生まれ育った記録があるとのこと。

▼中では、このようにボランティアガイドさんの説明を聞くことができます。豊臣秀吉のもと、茶人でありながら大いなる権力を誇った利休の功罪をわかりやすく解説してくださいました。

▼利休が建造した大徳寺金毛閣の古材を活用して再建された井戸。これに使用されている木材は、利休が300年以上前に金毛閣の材料として選定したものとのこと。こういうポイントをうかがうと、その当時の情景が浮かんでくるから不思議です。

▼短い時間でしたが、堺市のまちなかを散走して返却。ラックに返却する場合は、前輪を入れて青ランプが点灯したらOK。

さかいコミュニティサイクルは、ポート数8か所と少ないものの、自転車約800台を有しており、市民による定期利用が7~8割を占め、定期利用の定員が満員で予約待ちの人もたくさんいるとのこと。

また、「まちのり」のような1回あたりの利用制限時間もなく、ほぼレンタサイクルに近い利用が可能となっています。このため、夜に借りて家に乗って帰り、翌朝の出勤に使って返却するという人も多いとのこと。

定期利用の市民にとってはとても使い勝手の良いサービスとなっていますが、来街者にとっては見つけたポートその場では登録・利用できず、やや不便な点もあります。観光需要への対応というよりも、むしろ市民サービスの一環として定着しているように感じました。

管理運営面の苦労や工夫など、今後、ヒアリングしてみたいなと思います。市民利用への対応と観光利用への対応は相反する面もあることから、他都市の事例にも学びながら、次世代のまちのりのあり方を模索していきたいと思います。

ではまた。