中国・上海の自転車シェアリング事情【詳細】

日曜担当のm.kです。

今回は、先週現地よりお届けした「速報版」に続き、中国・上海の自転車シェアリング事情についてお届けします。

中国国内でステーションレス・ラックレスの乗り捨て自由な自転車シェアリングサービスが話題となり始めたのはほんの1年ほど前であり、日本で報道され始めたのはここ数カ月の出来事。

しかし、中国の交通運輸部の発表によると、わずか1年ほどの間に中国全土で1600万台ものシェア自転車が投入され、そのユーザー数は1.6億人にのぼるとのこと(データ元はこちら)。

一方、日本では2010年に富山市で本格実施されて以来、現在では約90都市で自転車シェアリングサービスが導入されているものの、ドコモバイクシェアが手掛ける東京都心が3,000台超と最大規模であり、その他の都市は数十~数百台程度。国内すべてのシェア自転車をあわせても1万台を少し超える程度ではないかと思います。

そう考えると、信じられないほどのスピード感で急成長し、数十社がしのぎを削る一大ビジネスとなっている中国の自転車シェアリング業界。中でも、2大勢力である「Mobike」と「ofo」は、欧米など世界の主要都市に広まりをみせており、その熾烈な競争はすでに日本でも展開されようとしています。

▼オレンジ色を基調とした「Mobike」

▼黄色を基調とした「ofo」

今年6月には「Mobike」(モバイク)の福岡・札幌への進出が決定し、そして今月9日にはソフトバンクC&Sが「ofo」(オッフォ)と共同で東京・大阪でのサービスをこの9月から開始すると発表しました。

もはや何から書けば良いのかわからないくらいのスピード感で拡大を続けている中国の自転車シェアリングビジネス。ここに記載する上海の様子も、もしかすると1週間後にはもう古い情報になってしまうかもしれません。。。

とりあえず2017年8月初旬の状況報告ということで、以下の写真等をご覧いただければと思います。

▼Mobikeの新型車両。上の写真は旧型とのことで、シャフトドライブを採用していましたが、新型はチェーンを採用。車体はしっかりとしており、ノーパンクタイヤを採用するなどかなり工夫されている印象です。

▼スマートフォン専用アプリを使ってこのQRコードを読み取り解錠する仕組みとなっています。利用するには中国の銀行口座や決済サービスが必要とのことで、利用できなかったのは残念。

▼スマホをかざして利用開始するユーザーの姿。滞在中、本当にたくさんのユーザーをみかけました。

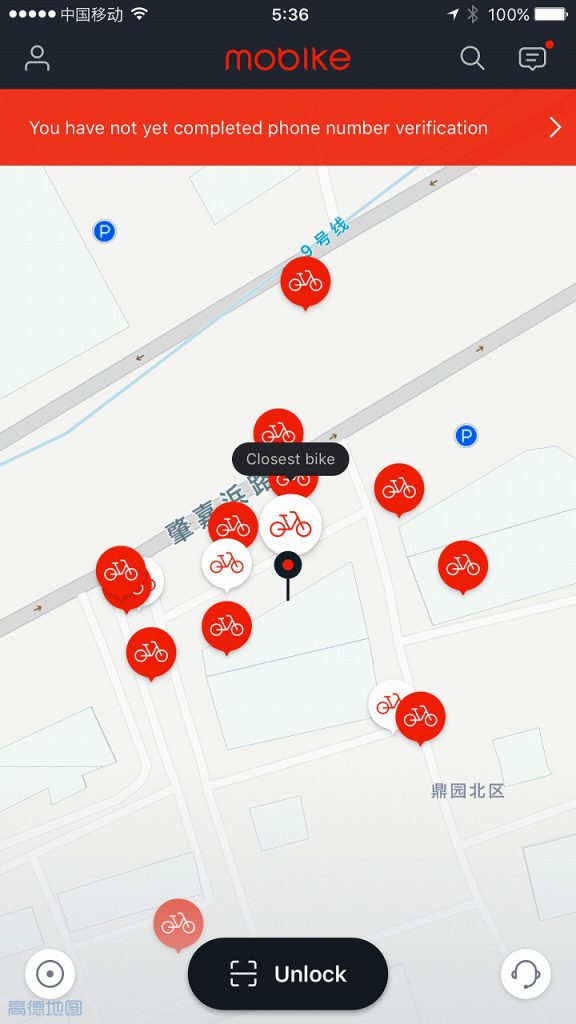

▼自転車の車体にはGPSが設置されており、スマホアプリでこのように最寄りの自転車の場所を把握することができます。しかし、電動アシスト自転車ではないことから、GPSの電源をどのように確保しているのか。おそらく電池を使用していると思われますが、その耐久性や交換方法など、真相が気になるところです。

▼こちらはofoのロック機構。同じくQRコードで車体管理。1~5のナンバーキーもついており、メールで解錠番号が送られてくる仕組みのようです。

▼上記2つのサービス以外の自転車もたくさん発見。QRコードで車体管理する仕組みはどれも共通しています。

▼複数社のシェア自転車が歩道上に並ぶ様子は圧巻!

▼電動アシストならぬ「電動自転車」のサービスも。上記の通常のシェア自転車は30分1元(16円程度)ですが、電動は倍の2元(32円程度)。それでも安い!聞くところによると、運営事業者はゾーン制でバッテリー交換作業員を雇用・配置しており、自宅でバッテリーを充電して担当するゾーン内の電動自転車のバッテリーを交換するとのこと。

▼こちらはMobikeとofoのコンビ。ユーザーは一つのサービスだけを使用するというよりも、複数社のアプリ&自転車を時と場合に応じて使い分けているようです。

▼上海市街には自転車と原付が一緒のレーン内を走行する「中速帯」のような道路空間が設けられています。そこでもシェア自転車ユーザーをたくさんみかけました。

▼緑色の2台の電動自転車は「享騎出行」のもの。感覚的には、Mobikeとofoに次いでユーザーが多いのではないかと感じるくらいよく利用されています。

▼バス停にもシェア自転車の姿が。一見すると迷惑駐車のようですが、自転車とバスをうまく連携・併用している証かもしれません。Mobike運営事業者の資料によると、バス利用者の90%がその前後でシェア自転車を利用しているとのこと。このようなエビデンスをしっかりとおさえているあたりも素晴らしいですね。

▼一方、やはり歩道上は多くの問題を抱えている様子。上海市では今年5月より歩道上にシェア自転車の駐輪スペースを設け、そこで貸出・返却を行うよう指導しているようですが、これだけの数の自転車があると、整然と並べるのは至難の業ですね。

▼歩道上に停めきれず車道にもあふれだしています。歩行者は残りの狭い空間で錯綜。一昔前の日本のような光景。

▼シェア自転車の山から何とか自分の自転車を取り出した男性。

▼駐輪スペースに収まりきらない場所もたくさん。東京都心の自転車シェアリングも同様、ラックレスタイプの弊害です。

▼地下鉄駅の近くはこのような状況。点字ブロックの上にシェア自転車がたくさん置かれてしまっています。

▼このように路上での駐輪問題が顕在化する中、Mobikeではこちらのような表示看板を立てて「ここには停めるな」というメッセージを発信しています。しかし。。。Mobikeのみならずofoなど他社のシェア自転車が容赦なく停められています。噂ではGPS機能を活用して、一定の枠内でのみ貸出・返却の通信を可能とする目に見えない「電子柵」を設けるとのことでしたが、それがどこまで機能しているのかは不明。

▼こちらは、写真右側のショッピングセンターの警備担当者であろう2人の男性が、シェア自転車を道路向いの駐輪スペースへ移動している様子。

愛知県上海産業情報センターが今年7月に発表したレポート「シェアサイクルビジネスと現代中国社会(前編)」によると、上海市では中国国内で初となる自転車シェアリング事業者の団体基準を設けるなど、サービスの適正化や安全性の向上に努めているようです。主な基準は下記のとおり。

・12歳以下のシェア自転車の使用禁止

・シェア自転車の連続3年での強制廃棄(車体更新)

・自転車へのGPS装着義務化と電子柵の設定

・デポジットの迅速な返金

・シェア自転車1,000台に対して5人のメンテナンス作業員の配置

自転車シェアリングがビジネスとして普及するのを寛大に受け止めながらも、問題が顕在化するとすかさず指導や規制などの対策を講じるところは中国社会らしい一面。しかし、現場ではなかなか対応が難しそうな様子。

日本の大都市部でも、20年ほど前には路上の放置自転車が大きな社会問題となり、それ以来、多くの都市が多額の税金を投じて駐輪場の整備や自転車等放置禁止区域の指定、放置自転車の撤去等に努めてきています。その成果もあり、放置自転車は年々減少してきており、主要駅周辺では地下機械式の駐輪場を導入するなど、一定の成果を上げてきています。歩道上に駐輪スペースを設けるという対応策も、この頃に日本で生まれたものかもしれません。

今後、Mobikeやofoに代表される民間の自転車シェアリングサービスが国内で大々的に展開されると、これまでの放置自転車対策が無に帰す可能性もあります。最近では中国政府や各都市でも、法規制や条例でシェア自転車の無秩序な広まりを防止あるいは是正する動きが出てきており、日本もその動きを注視し学びながら、今から対策を検討していく必要があると思われます。

しかし、逆に言うと、行政側と連携してしっかりとしたオペレーション(GPSによる車両管理)ができるのであれば、ステーションレス・ラックレスの自転車シェアリングサービスはとても便利であり、その有効性は1.6億人といわれる桁違いのユーザー数がすでに証明しているようにも思えます。

何はともあれ、まもなく日本国内でもMobikeやofoが街にインストールされ、実際に体験できるようになります。都市交通に関係する者として、期待と不安が入り混じる複雑な心境ですが、これをきっかけとして日本でもモビリティ改革が良い方向に進んでいくことを望みたいと思います。

「まちのり」の運営事業者としての契約もあと2年半。中国のみならず世界の最新動向をみつめながら、次の世代の「まちのり」を考えていきたいと思います。

ではまた。

追伸:上海は夜も魅力的な街でした。そして夜もシェア自転車は大人気でした。

注)All photo by Masahiro Katagishi.

本ブログの写真の無断転用・転載を禁じます。