中国発「Mobike」札幌でスタート!

日曜担当のm.kです。

先々週の「中国・上海の自転車シェアリング事情」でご紹介した中国のシェア自転車「Mobike」がついに日本に上陸!札幌からスタートすることとなりました。

8月22日(火)に札幌でローンチイベント(新サービスのお披露目イベント)が開催され、わたくしも参加してまいりましたので簡単にご報告します。

▼札幌駅から徒歩すぐの「北三条広場(アカプラ)」で開催

▼こちらがMobikeのシェア自転車。ノーパンクタイヤやシャフトドライブ、オートライトを採用し、4年間メンテナンスフリーとのこと。ケーブル類をフレーム内に収納するなどの工夫も。最初の印象とは違い非常にしっかりした見た目も良い自転車。ちなみに、今のところ変速機は装備されていない。

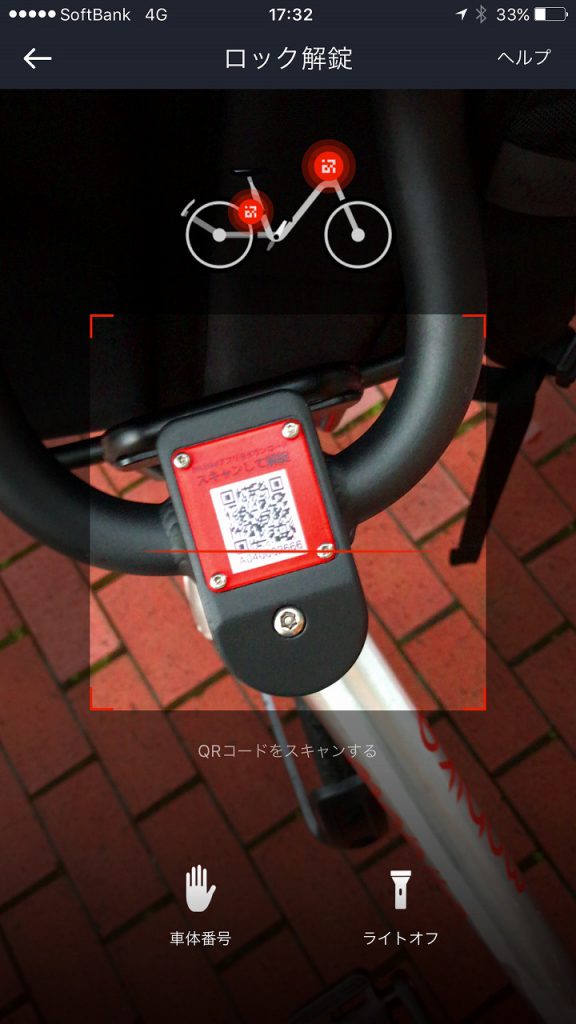

▼ハンドル部分のQRコード。スマホ専用アプリでこれを読み取ることで自転車を解錠。

▼アプリでQRコードを読み取る様子。専用アプリを使用すにはあらかじめクレジットカード番号の登録等の初期設定が必要だが、一度登録すれば非常に簡単に利用できる。

▼QRコードを読むと後輪部分のスマートロックが解錠。この通信速度が意外に速くストレスが無い。

▼僕も実際に乗ってみた。ノーパンクタイヤやフロントフォークが片方のみであることなど特徴満載で乗りにくいかなと思いきや、なかなかの乗り心地。

▼モバイクジャパンによるローンチイベント。多くのメディアの注目を集めた。

▼モバイクジャパンやパートナー企業、行政などの関係者によるテープカット。

▼Mobikeの自転車とともに。

今回のローンチイベントで最も印象的だったことは、Mobikeは「Global Transportation system」であるということ。

Mobikeが中国・上海に初めて登場してまだ1年強。しかしその間に世界160都市以上へ拡大しており、導入した自転車台数は500万台以上、ユーザー数は1億人以上、1日の最大利用回数は2500万回以上にのぼるとのこと。凄まじい勢いで新しいシェアリングエコノミーが広まっています。

それらの世界各都市のMobikeを、スマホアプリでQRコードを読み取るだけで、いつでもどこでも利用できるというとても便利な世の中が実現しています。中国・成都市では、Mobike利用者数が地下鉄利用者数を超えたとの話も。まさに、既存公共交通だけでは実現不可能な「モビリティ改革」が進行しているのです。

中国ではこれらのシェア自転車が放置・遺棄されるという問題が発生しており、政府や各都市ではこれ以上の新規自転車の導入を規制したり、駐輪できる場所を指定する対策が講じられ始めています。

日本では長年にわたり放置自転車対策を実施してきていることから、それらの背景も踏まえ、自治体との連携のもと、各都市の事情にあわせながら広めていきたいとのこと。日本のルールにあわせながらうまくオペレーションできれば、とても便利になると思われます。

しかし。。。

札幌でのスタートにあたり、一番の気がかりは「ポロクル」との関係性。ポロクルは日本の自転車シェアリングの先駆けであり、我々「まちのり」の先輩であり、このサービスを通じてより良い社会を築いていこうとする同志でもあります。

▼ポロクルのサイクルポート。

▼オリジナルデザインのポロクル自転車

今回、Mobikeは「ポロクル」のサービス領域である都心部ではなく、桑園駅と琴似駅を含む都心部西側の小エリアを対象としており、その中に20か所程度の貸出返却場所(ドラッグストアやコンビニと連携したポート)を定めてスモール・スタートする方針のようです。

Mobikeが札幌でローンチできたことは、これまで「ポロクル」がシェア自転車の文化を札幌地域に根付かせてきたからこそのようにも感じられます。

今後、都市全体としてのサービス体系がどうなっていくのかわかりませんが、もしラックレス・ポートレスタイプのMobikeが公的なモビリティとして普及していくのであれば、札幌市などの行政側もしっかりと関与しながら駐輪場所の確保や適正な管理運営、そして自転車通行空間の整備やその教育・指導を同時並行で進めていく必要があると考えます。

今後、9月以降には同じく中国資本でMobikeと人気を二分する「ofo」(オッフォ)がソフトバンク関連会社と提携して東京や大阪でサービスを開始するとの報道も。日本ではなかなか広まらない自転車シェアリング。その閉塞感を打ち破るかのように、最先端のモビリティが席巻しています。

今後も「シェアリングエコノミー」や「IoT」などのキーワードを意識しながら、世界のトレンドを注視しつつ、次世代の「まちのり」のあり方を考えていければと思います。ではまた。

All photo by Masahiro Katagishi

※本ブログの写真や文章について、無断転載・引用を禁じます。ご興味ある場合は下記までご連絡ください。