第7回金沢自転車ネットワーク形成に向けた勉強会

日曜担当のm.kです。

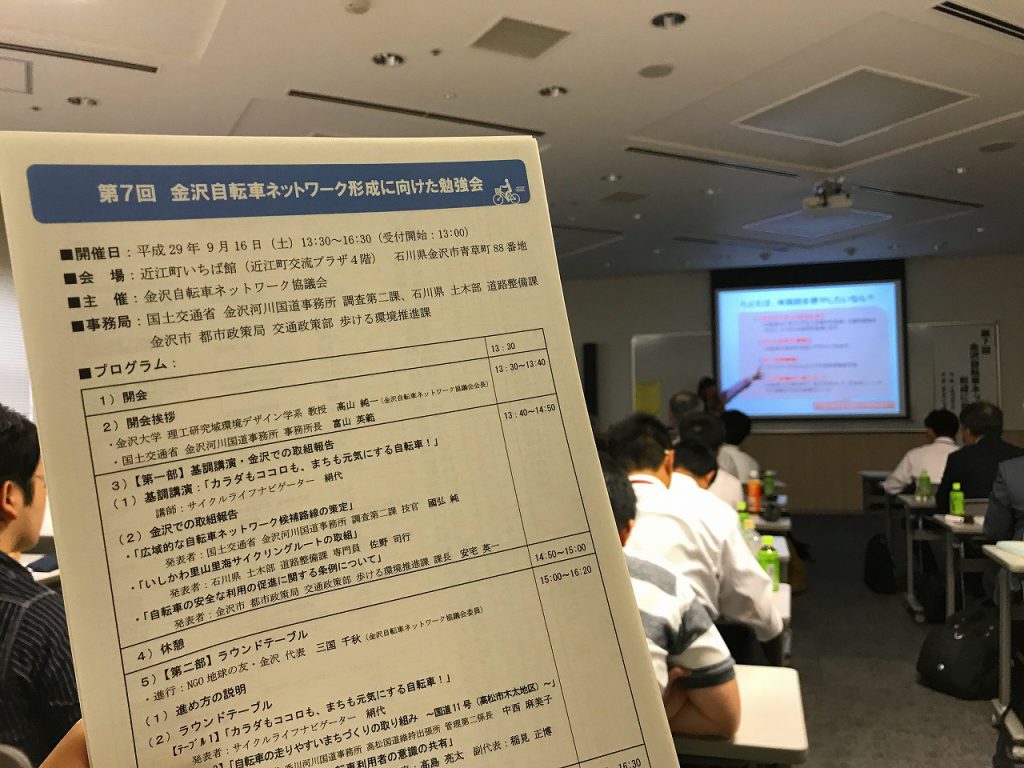

今回は、昨日9月16日(土)午後に近江町交流プラザで開催された金沢自転車ネットワーク協議会主催の「第7回自転車ネットワーク形成に向けた勉強会」についてレポートします。

「金沢自転車ネットワーク協議会」については、最近リニューアルされたWEBサイトをぜひともご覧ください! → こちら

三国千秋先生の提案により、2010年に誕生した自転車施策に関するこの勉強会。国、県、市、警察のそれぞれの自転車関連の取り組みを共有するとともに、主に行政マンやコンサルタント、市民団体、企業など自転車施策の関係者間のネットワークづくりを目的に継続されています。

2012年には「自転車利用環境向上会議in金沢」として初の全国会議が行われ、その後、宮崎市→宇都宮市→京都市→静岡市と続き、今年は「全国自転車活用推進フォーラム~第6回自転車利用環境向上会議in愛媛・松山~」として11月10日(金)~11日(土)の2日間にわたって松山市総合コミュニティセンターで開催されます。現在、愛媛県自転車情報ポータルサイト「ノッてる!えひめ」で参加申込&ポスターセッション申込を受け付けております!「しまなみ海道」を中心に日本の自転車施策を牽引する愛媛県に集まりましょう♪詳細はこちら。

さて、今回の金沢での勉強会は、近江町市場に併設されている近江町交流プラザで開催されました。というわけで、金沢駅から十間町ポートまでまちのりで移動。三連休ということで、主要ポートにはおもてなしスタッフが待機。いつもありがとうございます!

▼おなじみの十間町ポート

▼近江町市場にはたくさんの人!海鮮丼のお店も相変わらずの行列です。

▼今年は近江町いちば館4階の近江町交流プラザにて開催。金沢自転車ネットワーク協議会関係者のご尽力により、今年も充実のプログラム。年々グレードアップしており、石川県内を中心に茨城、東京、静岡、長野、新潟、富山、福井、京都、大阪、香川から約60名の参加者が集いました。素晴らしいですね!

▼まずは金沢自転車ネットワーク協議会会長の高山純一先生(金沢大学教授)よりご挨拶。非戦災都市である金沢の道路環境の悪さを指摘するとともに、10年前のバスレーンにおける全国初の自転車走行指導帯の整備以降、三国先生御夫妻のご尽力により自転車施策が進んできた経緯をお話いただきました。

▼同協議会の事務局である国土交通省金沢河川国道事務所の富山所長からも一言。国では今年5月に施行された自転車活用推進法に基づく推進計画を策定中であるものの、自転車施策は東京で考えたことを全国一律に展開するものではなく、各地域で工夫しながら実践していくことが重要とのご指摘をいただきました。

▼第一部の講演&取組発表。まずはサイクルライフナビゲーターとして全国各地でご活躍中の絹代さんの基調講演。「カラダもココロも、まちも元気にする自転車!」と題して、自転車のシェイプアップ効果や健康面の効用、まちづくりへの展開などをお話いただきました。自転車の最大の利点は「誰もが長時間続けられる」こと。たしかにマラソンや水泳、球技等の負荷の高い運動を数時間続けるのはつらいですね。自転車だからこそできる効果的な運動を通じて健康な身体と心をつくっていきたいなと感じました。

▼続いて金沢での取組報告。まずは国土交通省金沢河川国道事務所の國弘さんより「広域的な自転車ネットワーク候補路線の選定」に関する報告。「金沢自転車ネットワーク協議会」のタスキをかけての熱量ある素晴らしいプレゼンでした。金沢市街ではこの10年間で約30kmの自転車通行空間を整備し、自転車関連事故も半減。整備のスピード感は諸外国に比べるとスローかもしれませんが、凄まじい成果をあげています。

▼続いて、石川県道路整備課の佐野さんより「いしかわ里山里海サイクリングルートの取組」について報告。加賀~金沢~能登にわたるサイクリングルートを設定し、アウトドアブランド「モンベル」が取り組んでいる「ジャパンエコトラック」に登録。現在、スタンプラリーも実施中とのこと。サイクリストの皆様、ぜひ体験した感想をお聞かせくださいね。詳細はこちら。

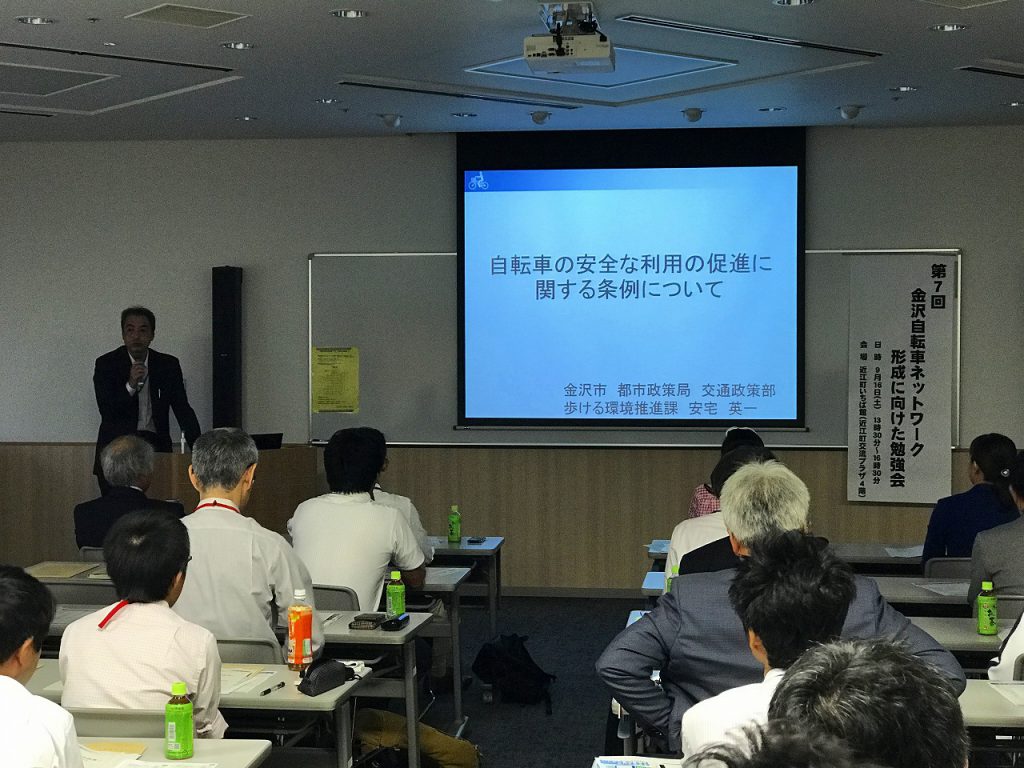

▼取組報告の最後は金沢市歩ける環境推進課の安宅さんより「自転車の安全な利用の促進に関する条例」について。ここまでで時間が押し気味であることを敏感に察知し、自転車のようにスピード感あるご説明をいただきました。市内では自転車関連事故は全体的に減少している一方、H27からH28にかけて自転車対歩行者の事故が2件から9件に増加。自転車利用者の保険未加入により歩行者(被害者)が救済されない懸念、自転車利用者が高額賠償を背負う懸念等を背景に、条例を見直して保険加入義務化やヘルメット着用義務化を盛り込む方向が示されました。

▼ここからは第二部のラウンドテーブルに移行。昨年の勉強会から導入したラウンドテーブル方式。その進め方について三国千秋先生から解説。4つの事例の概要発表後、各々のテーブル(小グループ)にわかれて意見交換を行うこの手法は、講師と参加者の距離を縮め、より密度の濃い対話ができる点でとても優れていると思います。

▼まずは全体で各テーブルの概要発表(各5分程度)。テーブル1は基調講演を行われた絹代さん。テーブル2は国土交通省香川河川国道事務所の中西さんによる「自転車の走りやすいまちづくりの取り組み~国道11号(高松市木太地区)~」について。この勉強会のために香川からお越しいただいたことに感激!車道と歩道を分断している街路樹や柵などの道路施設帯を思い切って撤去し、路肩活用による自転車通行空間を整備した好事例をご紹介いただきました。

▼テーブル3は、バスと自転車の共存プロジェクト代表の高島さんと副代表の稲見さんによる「バスドライバーと自転車利用者の意識の共有」について。バスの死角体験を行っている高島さん、バスドライバーでサイクリストでもある稲見さんのお話に興味津々。バスと自転車は互いに車道内を分かち合う存在であり、自転車施策を進める上で非常に重要な観点です。

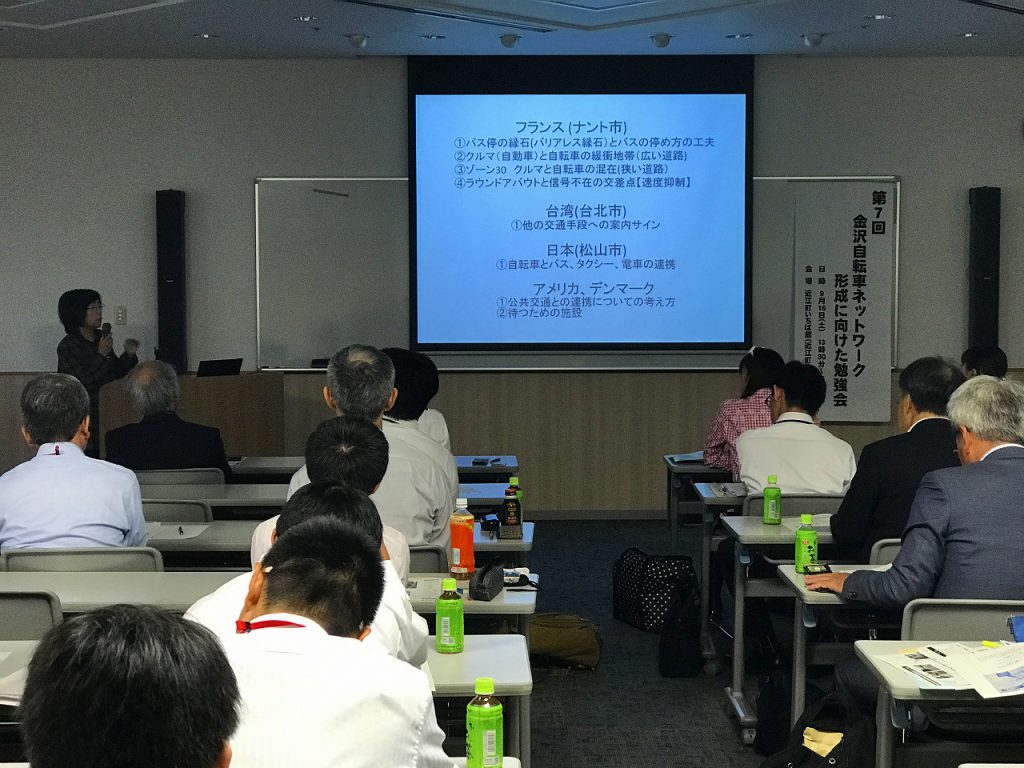

▼テーブル4は、地球の友・金沢の三国成子さんによる「公共交通との連携」について。自転車という単焦点での議論ではなく、バスや鉄道との連携に着目し、国内外の面白い事例を交えて議論。

▼全体の概要説明後、部屋を移動して各自興味のあるテーブルへ。15分ずつ4ラウンドの1時間。こちらは絹代さんが担当するテーブル1の様子。基調講演での内容に対する質問や、高齢者の移動手段としての自転車のあり方など、中身の濃い議論が行われました。絹代さんと間近で接することができる貴重な機会となりました。

▼テーブル2の様子。香川河川国道事務所の中西さんより、道路幅員再配分による自転車通行空間整備の要点や課題について補足いただくとともに、他の自治体関係者との濃密な意見交換が行われました。

▼テーブル3の様子。稲見さんより、バスドライバーの立場から自転車の車道左側通行時の安全な通行方法などについて、とてもわかりやすく解説いただきました。高島さんからは死角体験の要点解説や「バスドライバーは運行中にいくつのミラーを確認しているか?」といったクイズも。答えはナイショ♪

▼テーブル4の様子。三国成子さんより、フランス・ナント、台湾・台北、日本・松山、アメリカ・ポートランド、デンマーク・コペンハーゲンの実例をご紹介いただくとともに、自転車と公共交通の連携の要点を解説いただきました。

この勉強会のタイトルは、「金沢自転車ネットワークの形成に向けた勉強会」。ネットワークというのは、もちろん自転車通行空間の道路網も含みますが、最も重要なのは自転車施策や自転車をツールとしたまちづくりに熱心に取り組む「人と人のネットワーク」だと思います。その意味で、全国的にも貴重な場になっていることを再認識しました。

このあとの意見交換会では、高山会長より「この勉強会が今後も10回、20回と継続していくことを祈念したい」との力強いお言葉もいただきました。

私たちも金沢の自転車施策に深くかかわる一員として、全国各地の多くの皆さんと一緒に、自転車を通じたより良い社会づくりに貢献していきたいと思います。

ではまた。